党的二十届三中全会明确指出:"加快完善国家储备体系。完善战略性矿产资源探产供储销统筹和衔接体系。"基于自然资源部信息中心统计监测室团队的调研分析,结合光电智选设备的技术突破,对萤石资源开发利用形势形成如下认识:

一、全球萤石资源战略格局呈现"双集中"特征

(一)储量产量高度集中

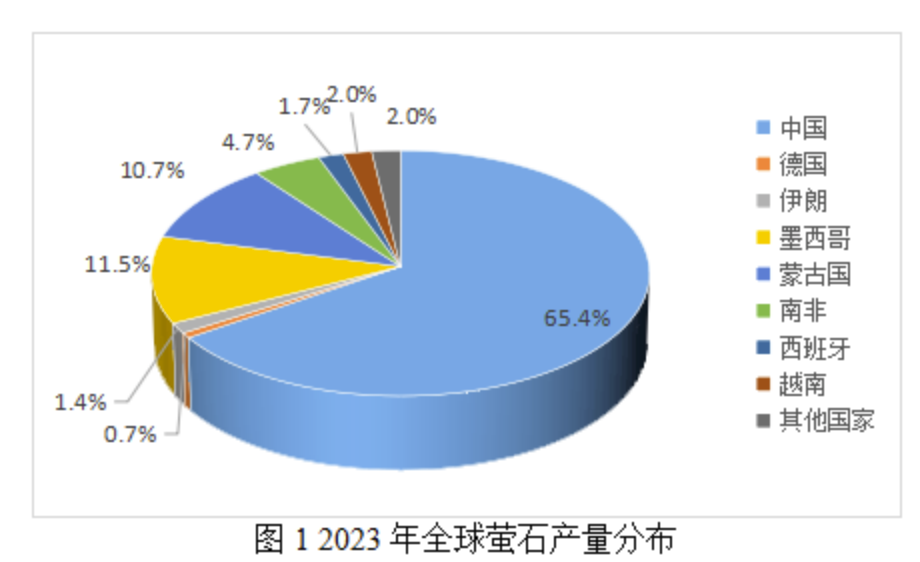

全球萤石资源战略布局呈现"四极格局":墨西哥(24.3%)、中国(23.9%)、南非(14.6%)和蒙古国(12.1%),四国掌控全球74.9%的萤石储量。我国虽居储量第二,但储采比危机凸显(2016-2023年平均仅9.75年),远低于南非(144.96年)、墨西哥(57.54年)等资源国。产量方面,四国掌控全球92.3%的产能,其中我国贡献65.4%的全球产量,2016年以来年均占比63.7%,成为全球萤石供给核心引擎。

二、中国萤石产业面临三大结构性矛盾

(一)探采失衡加剧资源安全风险

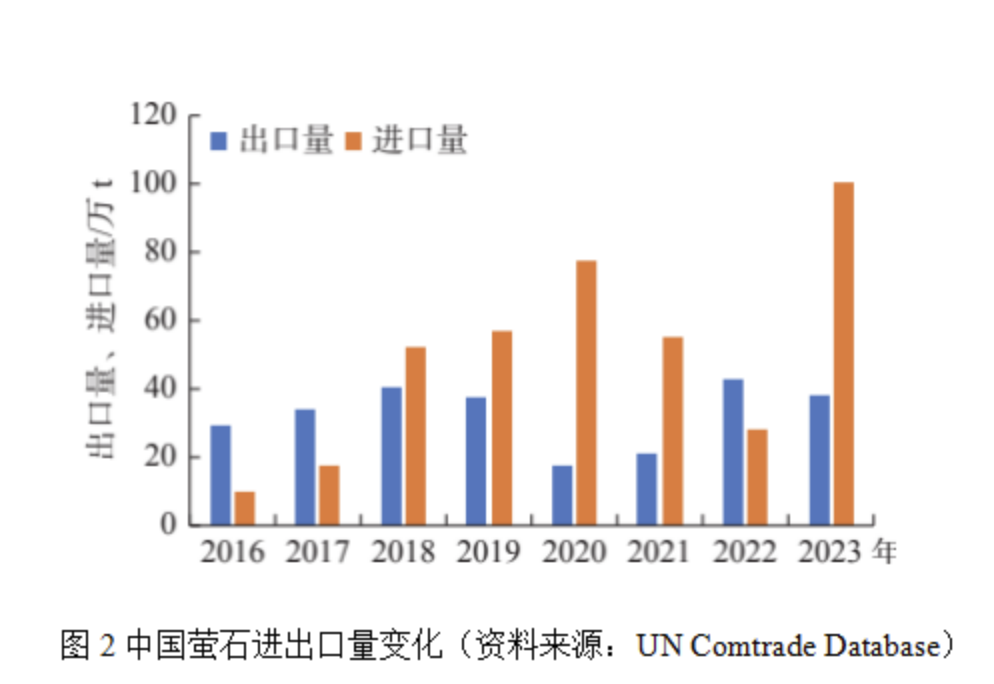

矿业权探采比从2016年0.39提升至2023年0.48,仍低于国际合理水平(1:1.5-2)。探矿投入不足导致战略储备增量受限,与氟化工、新能源产业年均15%的需求增速形成剪刀差。2023年表观消费量达846.5万吨,供需缺口持续扩大,进口依赖度攀升至89.3%(蒙古国单一来源占比87.6%)。

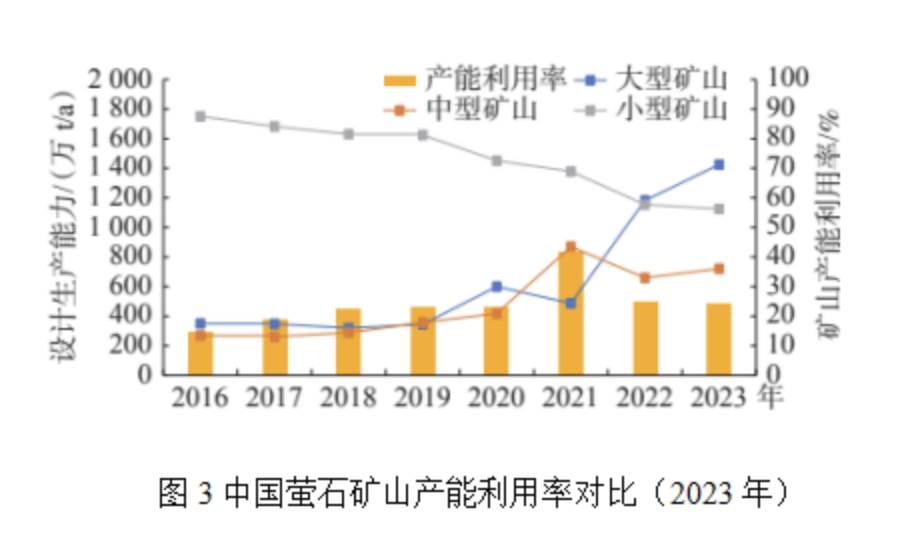

(二)产能结构性矛盾突出

全国3270.3万吨/年设计产能与实际产量存在显著落差:大型矿山年均利用率54.1%,中型30.0%,小型仅14.4%。调研显示,中小型矿山普遍存在选矿技术落后、贫化率高等问题,亟需智能化选矿设备提升技术经济指标。名德光电光电智选设备在萤石矿现场分选试点中,通过AI图像识别技术,使原矿入选品位提升至80%以上,尾矿品位降低至10%,显著改善资源利用率。

(三)产业集中度与战略需求错配

氟化工行业CR5达68%的背景下,上游萤石开采CR10仅31.2%。碎片化开发导致技术升级滞后,全国萤石矿山平均开采回采率仅75.8%,较国际先进水平低12-15个百分点。

三、产业升级的突破路径

(一)实施"探储倍增"计划

建议设立国家级萤石资源勘查专项基金,重点突破赣南-闽北、内蒙古二连-东乌旗两大成矿带三维建模技术,运用InSAR遥感监测等新技术提升找矿效率。同步建立探矿权"揭榜挂帅"机制,力争2025年前新增探明储量5000万吨。

(二)推进"智能矿山"工程

依托名德光电等高新技术企业,构建"光电分选+智能管控"技术体系。其最新研发的光电智选设备采用高光谱+AI融合识别技术,实现0.5cm粒度级萤石精准分选,较传统工艺节能40%,用水量减少75%,特别适用于低品位复杂矿体开发,可盘活大量难选资源。

(三)构建"双循环"保障体系

对内建立国家-企业两级储备,对外推进中蒙俄跨境供应链建设。建议在包头设立萤石战略储备基地,配套建设年处理200万吨的智能化选矿中心,集成名德光电模块化分选设备,形成储备-加工-应急调配一体化能力。

四、战略建议

将萤石列入战略性矿产清单,实施开采总量控制与产能置换制度

设立萤石产业创新基金,重点支持智能分选、低品位利用等关键技术攻关

推动行业兼并重组,培育3-5家具有国际竞争力的全产业链企业集团

建设"一带一路"萤石供应链数字平台,实现全球资源动态监控与智能调配

通过技术创新与制度创新双轮驱动,结合名德光电等企业尖端装备的产业化应用,可有效提升我国萤石资源安全保障能力,为新能源、半导体等战略产业筑牢资源基石。

首页

首页

产品中心

产品中心

服务中心

服务中心

联系我们

联系我们